Der Paritätische - Aktivismus für queere Kinderkastration und Verstümmelung institutionalisiert

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist ein Dachverband unzähliger sozialer Einrichtungen, gerade auch für Kinder: Kindertagesstätten, Horts, stationäre Wohngruppen, Eltern-Kind-Beratungsstellen, usw. Schon seit langem sind auch Queer-Vereine mit fragwürdiger Agenda dort Mitglied. Zuletzt nutzte der Dachverband selbst seine Reichweite, um die Institutionalisierung queerer Pädagogik voranzutreiben. Sie wollen „Queer“ überall im Verband zum „Querschnittsthema“ machen.1 Letzten Winter gab der Verband Broschüren zum Thema Transgender im pädagogischen Kontext heraus, diesen Winter folgten Online-Vorträge zu den Broschüren.

Der Verband stiftet Pädagogen an, vulnerablen Kindern von klein auf wahnhafte Vorstellungen von „Geschlecht“ zu vermitteln, sie systematisch zu verwirren, sie von der Realität und ihren Körper zu entfremden und in lebenslange medizinische Abhängigkeit zu treiben. Er redet medizinischen Experimenten an Minderjährigen das Wort, er verklärt deren chemische Kastration. Der Wille der Eltern soll bei all dem nur bedingt eine Rolle spielen. Notfalls müsse das Jugendamt eingeschaltet werden, um sich über das elterliche Privileg der Erziehung hinwegsetzen zu können.

Nachdem jetzt die letzte Veranstaltung der digitalen Vortragsreihe stattfand, soll hier der ideologische Hintergrund und das pädagogische Konzept des Verbands näher beleuchtet werden. Das bietet sich auch deshalb an, da die Bundesregierung im Rahmen des Aktionsplans „Queer leben“ Millionen-Beträge an andere Vereine ausgeschüttet hat, die ähnlich vorgehen.

Aufbau der Broschüren

Der Verein veröffentlichte drei Broschüren für verschiedene Altersklassen: Von 0 bis 6 Jahren, 6 bis 12 und von 12 bis 18. Die Texte sind teils identisch, sie wurden nur dort für die jeweilige Altersklasse angepasst, wo es für nötig erachtet wurde. Die Autoren der Broschüren sind Stephanie Nordt (Queerformat Berlin), Leo Yannick Wild, einer Transaktivistin von der Inter*Trans*Beratung, und Luan Pertl, eine Intersex-Aktivistin. Fachlich begleitet wurde sie bei der Erstellung von zwei anscheinend transidenten Aktivisten der Berliner Schwulenberatung und Queerformat: Benyamin L. Jakob und Fabian Baier. Das Geleitwort der Broschüren hat Prof. Rolf Rosenbrock geschrieben, der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes. Es handelt sich also nicht um Akteure, die mehr oder weniger in Eigenregie vorgehen und zufällig für den Paritätischen arbeiten - das alles geschieht mit voller Rückendeckung der höchsten Ebene des Verbands.

Zu jeder der Broschüren gab es einen Online-Vortrag.2 Die Teilnehmer hatten im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich in die Diskussion einzubringen. An den Veranstaltungen nahmen bis zu 210 Personen teil, größtenteils Pädagogen und Sozialarbeiter. Über „Transjugendliche“ referierte die transidente Aktivistin „Kalle“ Hümpfner, mit der der Paritätische häufiger zusammenarbeitet. Hümpfner ist für den Bundesverband Trans* aktiv, einer Mitgliedsorganisation des Paritätischen. Bei den anderen beiden Veranstaltungen referierte Stephanie Nordt über „Transkinder“ und Luan Pertl über den Umgang mit intersexuellen Kindern. Sowohl die Erstellung der Broschüren als auch die Vortragsreihe wurden vom Familienministerium gefördert.

Schon der Aufbau der Broschüren ist ungewöhnlich. Man stelle sich einfach mal vor, der Verband hätte stattdessen eine Broschüre herausgegeben, in der es um die Inklusion von Minderjährigen mit Autismus oder einer anderen, weniger bekannten Entwicklungsstörung geht. Sie würden vermutlich ganz anders aussehen. Der Hauptteil wäre eine punktuelle, kurze Rekapitulation dessen, wie ein normaler junger Mensch funktioniert - es sind ja alles Pädagogen, die Hintergrundwissen in Entwicklungspsychologie abrufen können; ein paar Stichworte genügen da. Dies würde mit dem kontrastiert werden, was bei den Betroffenen anders läuft. Welche Chancen hat man, die Nachteile, die sich aus den Einschränkungen ergeben, auszugleichen, oder wenigstens die negativen Folgen abzumildern? Wie geht man bei der Inklusion vor? Wie handeln, wenn sich andere Kinder durch das Verhalten der Betroffenen gestört fühlen? Wie soll man Interessen zwischen gesunden und kranken Kindern abwägen? Wer schlägt welche Kompromisse vor?

Ein analoges, Empirie-getriebenes Vorgehen, das die Dilemmata, die sich unweigerlich ergeben, offen benennt, wäre genauso beim Thema geschlechtsdysphorischer Kinder möglich. Man müsste auf die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen eingehen. Die nehmen unterschiedlichen Rollen in der Reproduktion ein, weswegen sich auch ihre Psychologie durchschnittlich unterscheidet. Manchmal kommt es vor, dass ein Kind über eine etwas außergewöhnliche Psychologie verfügt, was dazu führen kann, dass sich ein Kind als dem anderen Geschlecht zugehörig ausgibt, gerade wenn es in seinen Problemen mit Dynamiken innerhalb von Mädchen- oder Jungengruppen konfrontiert wird. Es wäre möglich, Pädagogen auf wenigen Seiten sachgerecht Informationen zu geben, damit sich diese besser in solche Kinder hineinversetzen können.

Die Autoren überschütten den Leser stattdessen über mehrere Seiten mit absurden moralischen Vorgaben und Aussagen, die popularisierte Versatzstücke aus dem Bereich der „Gender Studies“ und verwandter Fächer darstellen: Von „sozial konstruierten“ Geschlechtern, über „heteronormative und zweigeschlechtliche Matrix“, bis zur „Intersektionalität“ ist alles dabei. Auch im Vortrag behauptete Stephanie Nordt, „sowohl die Naturwissenschaften als auch die Sozialwissenschaften“ seien sich einig, dass „so ein System, das nur zwei Geschlechter kennt [...] nicht der Realität“ entspräche. Geschlecht sei ein Spektrum.

Mit seriösen Informationen aus Psychologie oder Psychiatrie sind derartige Aussagen nicht kompatibel. Die vielen Verweise auf die Queer-Theorie zeigen, dass sie nicht einmal mehr versuchen, ihre eigentliche Agenda zu verstecken. Die Queer-Theorie ist deutlich älter als der „Transkind“-Hype. In verwirrten Kindern sehen sie nun das ideale Vehikel, um ihre radikale Gender-Ideologie durchzusetzen; diese Kinder sind für sie nur das willkommene Kanonenfutter für ihre Gender-Revolution.

Es geht nicht um eine nüchterne Kalkulation, wie man geschlechtsdysphorischen Kindern auf eine Weise hilft, die ihnen aus der Perspektive, die sich über ihre gesamte Lebensspanne erstreckt, zu einem möglichst gesunden und erfüllenden Leben verhilft. Deshalb werden Pädagogen angehalten, deren Verwirrungen nach allen Regeln der pädagogischen Kunst zu befeuern oder erst zu induzieren, statt bei deren Beseitigung zu helfen; deshalb haben die vermeintlichen Interessen von „Transkindern“ stets Vorrang vor denen der anderen Kinder; deshalb müssen alle Informationen über sie so selektiv zitiert werden, dass sie in Richtung „Affirmation“, der Bestätigung ihrer Verwirrung, gehen. Was nicht in die Agenda passt, wird verschwiegen.

Angriffe auf die sexuelle Integrität von Heranwachsenden werden in queeren Theorie-Welten nicht unbedingt negativ gesehen. Gefährliches Abbinden der Brüste oder gar deren Amputationen fällt für die unter „Doing Gender“ und wird als mutiges Aufbegehren gegen die verachtete „Cis-Heteronormativität“ gefeiert. Den der Jugend stets innewohnende Drang zur Rebellion versuchen sie explizit dahingehend zu kanalisieren. Die Verstümmelung und Kastration psychisch kranker Kinder und Jugendlicher wird als emanzipatorischer Akt begriffen.3

Mit ausführlichen Bezugnahmen auf Gesetzestexte und der Vorgabe einer Interpretation derselben verdeutlichen sie, dass sie ihre Agenda durch einen Auftrag des Staates legitimiert sehen und notfalls mit Zwang durchsetzen werden.

Das wurde auch auf den Online-Veranstaltungen deutlich. Als ein Teilnehmer berichtete, dass seine Kollegen genervt von solchen Inhalten seien und andere Aufgaben für wichtiger erachten, bekam er den Ratschlag, einfach darauf zu verweisen, dass der Staat das eben so vorgegeben habe. Es gäbe da nichts zu diskutieren. Aktivisten wie Hubert Lautenbach von der Arbeiterwohlfahrt schaffen es, wahnhafte Konzepte wie „nichtbinäre Kinder” „ganz leise und unauffällig” in Gesetzestexte einzuschmuggeln, ohne dass das überhaupt groß debattiert wurde, und einfache Pädagogen werden dann damit überrumpelt. Stepanie Nordt konnte sich während ihres Vortrags ein triumphierendes Grinsen angesichts dieser gelungenen List nicht verkneifen.

Was sie als Begründung für ihre Empfehlungen vorschieben, ergibt meist nur dann Sinn, wenn man ihre wirren Theorien aus dem Bereich der Gender-Studies als wahr voraussetzt. Ohne diese Basis folgt das Gegenteil: Menschen- und Kinderrechte gebieten es, Kinder zu helfen, sich in ihren Körpern wohlzufühlen, und sich bei der Erziehung an der Wahrheit zu orientieren, auch wenn diese manchmal schmerzt. Das Inklusionsgebot, auf das sie sich oft berufen, gilt genauso für Schizophrene, Psychotiker, Schizotype und unzählige andere „schräge Vögel”. Auch da wird es nicht so interpretiert, dass wir uns deren teils sehr seltsame Ideen von sich selbst und der Welt zu eigen machen müssten. Toleranz und besondere Rücksichtnahme auf die unverschuldeten Einschränkungen sind auch anders möglich.

Gezielte Identitätsverwirrung und Gender-Indoktrination ab der Kita

Über die ersten Lebensmonate sagt die Broschüre nichts zum Thema „trans”. Die Anmerkung ab „0 Jahre” im Titel der Broschüre bezieht sich auf intersexuelle Kinder. Aber spätestens im dritten Lebensjahr sollte die große Verwirrung dann starten. Queerer Grooming-Bilderbücher und andere Materialien (Filme, Spiele, ...) sollen dabei helfen. Diese sollen laut Empfehlungen der Broschüren in allen Kindertagesstätten und späteren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vorhanden sein. Es geht nicht nur darum, Bücher vorrätig zu haben, die das als Hauptthema aufgreifen, das soll vielmehr ständig beiläufig miteinfließen. Alle Materialen, die ausliegen, müssten „heteronormativitätskritisch analysiert” und eventuell aussortiert oder ergänzt werden: Kommen da auch mal Patchworkfamilien mit einem transidenten Elternteil vor oder nur normale Mittelschichtsfamilien? Spielt eine schwarzes „Transmädchen” eine positive Nebenrolle und eignet sich als Vorbild oder sind die Nebenfiguren wieder alle „cis”?

In ihrem eigenen Umgang mit Kindern sollten die Fachkräfte immer mal wieder reflektieren, wo sie selbst unbewusst „Zweigeschlechtlichkeit reproduzieren” und dann gegensteuern. Externe Transaktivisten sollten eingeladen werden, um sie bei der Reflexion zu unterstützen. Selbst die Alltagssprache, in der sie zu Kindern sprechen, sollte geändert werden, um etwa der angeblichen Existenz „nicht binärer” Kinder besser gerecht zu werden.

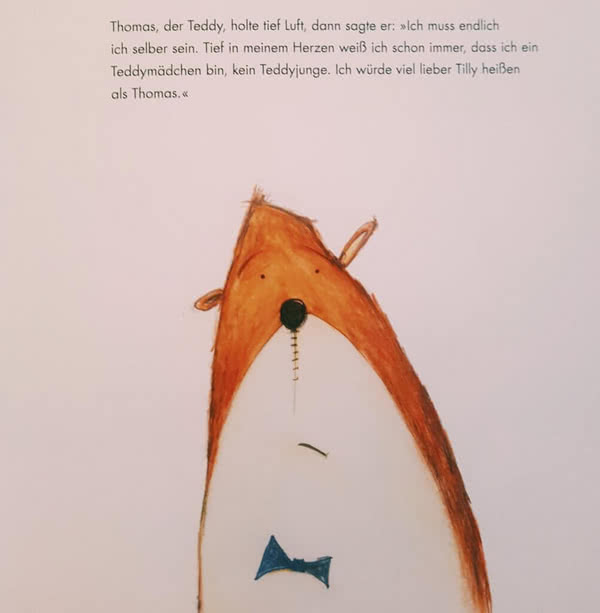

Für Kinder ab 2 Jahren empfiehlt Stephanie Nordt das Buch „Teddy

Tilly”. Die Geschichte handelt von einem Teddybär-Jungen, der in

seinem Herz spürt, dass er ein Mädchen ist. Weil alle ihn als Jungen

behandelten, hat er depressive Syndrome entwickelt, die natürlich

sofort verschwinden, nachdem er offiziell zum Mädchen erklärt wird.

5-Jährigen empfiehlt sie das Buch „I am Jazz” über den

Transkind-Influencer „Jazz Jennings”, der angeblich den Körper eines

Jungen, aber das Gehirn eines Mädchens hat.

Ein Buch, das sie Kitas für Kinder ab 4 ans Herz legt, ist „Julian ist eine Meerjungfrau”. Sie hatte an der Erstellung des Begleitmaterials für Erzieher mitgearbeitet:

„Ist Julian jetzt ein Mädchen oder ein Junge?” - Kinder haben Fragen zu Julians Geschlecht(sidentität).

Eventuell haben Kinder zum Ende des Buches hin die Frage, ob Julian jetzt ein Mädchen ist. Fragen Sie die Kinder, was sie denken. Erklären Sie den Kindern, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, und dass sich das Geschlecht im Laufe des Lebens ändern kann. Rufen Sie in Erinnerung, dass Julian im Buch zwar öfter als Junge bezeichnet wird, aber dass wir es letztendlich nicht wissen können, ob Julian sein ganzes Leben lang ein Junge sein wird. Nur Julian weiß das, so wie wir alle über uns selber am besten wissen, welches Geschlecht wir haben.

Und wenn Erzieher so etwas kleinen Kinder erzählen, glauben die das natürlich, auch wenn das alles vollkommen wahnhafte Vorstellungen sind: Objektiv Beobachtbares wie der menschliche Körper wird zur Nebensache erklärt, das Unfalsifizierbare soll Realität werden: Fantasien, Wunschdenken, Psychotisches, Worte, mit denen auf unbeholfene Weise versucht wurde, Gefühle auszudrücken, ...

Kleine Kinder haben noch Probleme, das alles auseinanderzuhalten. Sie sind noch im magischen Denken gefangen. Sie petzen sie auch die Augen zu, wenn sie sich verstecken. Dass der Gegenüber eine andere Perspektive auf die Welt hat, müssen sie noch lernen. Auch von Geschlechtern haben sie noch sehr diffuse Vorstellungen. Sie glauben etwa, Menschen würden ihr „Geschlecht” ändern, wenn sie sich andere Kleider anziehen . Aber anstatt Kinder sukzessiv an die Realität heranzuführen, sollen Erzieher schon 2-Jährige in soziale Gender-Wahnwelten hineinsozialisieren, in denen als unangenehm empfundene Facetten der Realität keine Rolle mehr spielen. Ihr Geschlecht und wie sie von anderen wahrgenommen werden, sollen sie selbst bestimmen können.

Die allermeisten Kinder lassen sich durch einen solchen Unfug natürlich nicht verwirren.

Aber es gibt leider ein paar sehr wenige Kinder, die den Wunsch entwickelt haben, dem anderen Geschlecht anzugehören, oder unter einer gestörten Wahrnehmung ihres eigenen Körpers leiden. In den meisten Fällen wächst sich das aus, wenn die Kinder mit der Zeit intelligenter werden und eine realistischere Sicht von sich und der Welt entwickeln. Wenn man sie natürlich aktiv im Wunschdenken bestärkt und ihre verzerrten Wahrnehmungen bestätigt, verfestigen sich das eher.

Daneben gibt es Kinder, die nicht unter derartigen Störungen leiden, aber anfällig dafür sind, sie zu entwickeln: feminine Junge und burschikose Mädchen in psychischen Krisen, einige Autisten, usw. Sie werden aktiv in diese Richtung gestoßen.

Es wird ihnen ja immer und immer wieder die Vorstellung vermittelt, dass ein Auseinanderfallen von Körper und „Gender-Seele” im Bereich des Möglichen liegt. Zudem gibt man ihnen absichtlich verwirrende Anleitungen.

Gender-Spiele als Methode der Verwirrung

Man ermuntert etwa Jungen regelrecht dazu, sich mal als Mädchen auszugeben, damit sie sehen können, was für Reaktionen das hervorruft. Die Erzieher werden dazu angehalten, auf die Gender-Spiele der Kinder einzugehen, sie „nicht infrage stellen”, deren „Identitätsbekundungen” ernst zu nehmen.

Kinder spielen gerne Indianer oder wollen eine Fee sein, jetzt sollen sie „Junge sein” bzw. „Mädchen sein” spielen. Kindliches Spiel und Fantasie wird ausgenutzt, um ihnen dann zu suggerieren, das könne mehr als ein Spiel sein.

Julian will Julia sein? Warum nicht! „Nicht einsortieren4”, „keine Diagnosen stellen”, den gewünschten Namen benutzen und machen lassen. Wenn es nicht passt, ist er nächste Woche eben wieder Julian. Vielleicht aber fühlt es sich besser an, als Mädchen angesprochen zu werden. Vielleicht ist er, wie Teddy Tilly, „tief im Herzen” ein Mädchen. Es handle sich um einen „innerpsychischen Prozess”, den er dabei erkunde. Diese Gender-Erkundigungen sollten die Pädagogen aktiv unterstützen, indem sie Offenheit signalisieren und die anderen Kinder ermahnen, die Gender-Illusion nicht zu zerstören.

Da niemand einen „inneren Sinn” hat, wie es sich anfühlt, ein Mädchen oder Junge zu sein, werden die Kinder mit solchen Angaben dazu verleitet, anderes als Symptom dafür zu deuten, dass sie sie im „falschen Körper” geboren wurden, etwa depressive Verstimmungen, wie bei Teddy Tilly, Unzufriedenheit mit den eigenen Fähigkeiten oder dem Körper, usw.

Die Bücher machen ihnen klar, dass manche Sachen einfacher sind, wenn sie sich ein anderes „Geschlecht” geben. Jungen kommen etwa leichter an die anscheinend trendigen Meerjungfrauen-Kostüme. Man wird von anderen Kindern und Erwachsenen nun einmal anders behandelt, wenn man sich als Mädchen ausgibt. Je nach Vorlieben kann das verlockend sein. Jetzt sind sie Außenseiter, die anecken, langweilige, 08/15 „cis” Kinder”. Als „trans Mädchen” sind sie etwas ganz besonders, mutige Gender-Rebellen, Zentrum positiver Aufmerksamkeit seitens erwachsener Betreuer, von Mädchen nicht mehr als Junge verstoßen, von Jungen nicht länger gehänselt. Das Geschlecht kann man sich ja aussuchen, einfach in sich schauen, wie sich das anfühlt.

Auf den Online-Veranstaltungen wurde deutlich, wie ernst das einige mit dem Programm der Identitätsverwirrung durch Gender-Spiele meinen. Eine stellvertretende Kita-Leiterin berichtet etwa davon, wie sie ihren 6-jährigen Sohn, der Gefallen an den Sachen der Schwester fand, bei seinen Gender-Erkundigungen unterstützte - einige ihrer Verwandten waren wenig begeistert davon. Eine andere Pädagogin, die heute in der Fortbildung von Erziehern tätig ist, erzählte Ähnliches von ihrer etwas älteren Tochter.

Aussagen transidenter Erwachsener als Grundlage für die soziale Transition von Kindern

Um die soziale Transition schon von Kita-Kindern zu rechtfertigen, beruft Stephanie Nordt sich auf Umfragen erwachsener Transidenter, ab wann sie gespürt hätten, dass sie „trans” sind. Eine große Zahl gibt an, dass das schon im sehr jungen Alter der Fall gewesen wäre. Lasse man Kinder schon früh transgendern, bliebe ihnen jede Menge Frustration erspart.

Solche Umfragen bringen aber primär Selbstbetrug, Verklärungen und Lügen zum Vorschein. Man kann ihnen nicht einfach glauben, sondern müsste es anhand ihres biografischen Hintergrunds kritisch überprüfen. Oft fallen solche Geschichten in sich zusammen, sobald man Angaben von Menschen aus ihrem Umfeld (Eltern, Geschwister, usw.) mitberücksichtigt.

Außerdem fehlen in solchen Statistiken alle Fälle von nicht-transidenten Erwachsenen, die im Laufe ihrer Kindheit einmal dachte, dass sie dem anderen Geschlecht angehören. Solche Zahlen sind schwerer zu bekommen, da man das meiste aus der frühen Kindheit, um die es auch geht, wieder vergisst. Bekannt sind lediglich Zahlen von geschlechtsdysphorischen Kindern in therapeutischen Settings. Selbst von diesen geben die meisten, über 75%, im Laufe ihrer Entwicklung die gegengeschlechtliche Identifikation wieder auf, sofern sie nicht in ihrer verzerrten Selbstwahrnehmung bestätigt werden.

Verwirrte Kinder müssen die Chance erhalten, sich mit der Realität auszusöhnen, Pädagogen haben diesen Prozess zu unterstützen. Dass es auch Kinder gibt, denen das nicht gelingen wird und sich die Versuche rückblickend als unnötig und vielleicht sogar schädlich erweisen, ist kein Grund dafür, gleich alle verwirrten Kinder zur Transition zu ermuntern.

So argumentiert man auch in anderen Fällen nicht. Chirurgische Eingriffe am Knie sind auch mit Schmerzen verbunden und bringen nicht immer den erhofften Erfolg. Einigen Patienten geht es danach noch schlechter. Rückblickend wäre es oft besser gewesen, die Operationen zu unterlassen. Diese Fälle werden auch nicht als Grundlage dafür genommen, entsprechende Interventionen gleich bei allen Kranken zu unterlassen.

Es ist normal, dass man Kindern leidvolle Erfahrungen (keine weiteren Süßigkeiten, Lernen statt Spielekonsole, ihnen die Wahrheit über ihr Geschlecht sagen, ...) zumutet, wenn die vermutlich in ihrem langfristigen Interesse sind.

„Geschlechtsidentität” - seltsame Widersprüche

Eine weitere Behauptung, die Stephanie Nordt zur Rechtfertigung für die Gender-Spiele schon für Kindergartenkinder - die sind ihr beruflicher Schwerpunkt - vorbringt, ist, dass die Geschlechtsidentität eines Kindes nicht von außen manipulierbar sei, sodass man dadurch keinen Schaden anrichten könne.

Man kontrastiere diese Behauptung mit den sonstigen Aussagen, die sie in den Broschüren und Vorträgen macht: Das Geschlecht sei sozial konturiert, die Identität davon aber irgendwie nicht. Aber sie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Kinder seien „auf der Suche”, „versuchen früh, sich einzusortieren: Was bin ich?”. Die „Identität[sfindung]” sei „ein Prozess”. „Identität” sei „nicht etwas Statisches”. Die Geschlechtsidentität sei „viel fluider als gedacht”. Es sei ein „Ausprobieren” und „Abgleichen”.

Obwohl Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, die Identität davon sich ändern kann, und Worte wie „Ausprobieren” und „Abgleichen” auf eine Interaktion mit der Außenwelt Bezug nehmen, ist das doch irgendwie eine Manipulation ausgeschlossen.

Das ist alles ebenso abenteuerlich wie selbstwidersprüchlich, sodass ich zu psychologischen Erklärungen tendiere, warum solche Menschen einige der widersprüchlichen Aussagen tätigen: Gemessen an den voraussichtlichen Folgen ihres Aktivismus ist Stephanie Nordt ja eine moralisch zutiefst deviante Person: Ihre Transkind-Propaganda ist mitverantwortlich dafür, dass Kinder chemisch kastriert und später verstümmelt werden, obwohl dies vermeidbar gewesen wäre. Sich dem zu stellen und dafür gerade zu stehen, ist angesichts der Ungeheuerlichkeit dieser Verbrechen nicht einfach. Daher flüchten sich solche Menschen in wirre Ausreden, um ein positives Selbstbild aufrechterhalten zu können.

Das Geschlecht ist natürlich objektiv vorgegeben, es kann sich nicht ändern und es gibt nur zwei davon. Die eigene Identität bildet sich in der sozialen Interaktion mit anderen, weswegen die „Geschlechtsidentität” viel eher die Bezeichnung „sozial konstruiert” verdienen würde. Stephanie Nordt ist in ihrem beruflichen Alltag damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass wahnhafte Vorstellungen von Geschlecht in Kinder eingepflanzt werden. Sie berichtet von vielen „Transkindern”, von denen sie bei ihrer Beratertätigkeit in Berliner Kindertagesstätten gehört hat.

Just zu dem Zeitpunkt als Medizin-Unternehmen ihre Hormone und Verstümmelungs-Operationen unters Volk bringen wollen, einflussreiche Ideologen wie Judith Butler, nicht mehr wissen, was Geschlecht ist, „Erzieher*innen” Kinder mit Grooming-Kinderbüchern indoktrinieren und das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Transgender-Ideologie auf die Bildschirme der Kinderzimmer bringt, gib es plötzlich auch viele „Transkinder” in den Kitas.

Selbst die Art der Identifikation ändert sich mit den Trends. Kurz nach dem es bei erwachsenen Influencern in Mode kam, sich „nicht binär” zu nennen, fangen auch Kinder an, sich als „nicht binär” zu identifizieren. Kinderpsychiater stießen zwar schon vor Jahrzehnten gelegentlich auf Kinder, die sich als das jeweils andere Geschlecht ausgaben, aber „nicht binäre” Kinder sind ganz neu.

Es ist viel naheliegender davon auszugehen, dass viele der Kinder manipuliert wurden, unbewusst Signale aus ihrem Umfeld aufnahmen, und deshalb jetzt trans sind.

Verschwiegene Schattenseite

Um bei Pädagogen dafür zu werben, die soziale Transition schon von kleinen Kindern zu fördern, malen sie den Teufel an die Wand, was passieren würde, wenn man das nicht täte: Es hätte ein „folgenschweren Einfluss auf das psychische Wohlergehen”: Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, usw.

Doch gibt es unzählige Arten, mit einem geschlechtsverwirrten Kind umzugehen, nicht nur die leichtfertige Affirmation, wie sie der Paritätische predigt, und das Schlagen des Kindes, damit es nicht in die Hölle kommt, wie es die Eltern des heutigen Influencer-Transkindes Kai Shappley einst taten. Dass eine einfühlsame Reaktion auf seltsame „Identitätsbekundungen” des Kindes, die nicht mit einer Affirmation einhergeht, statistisch gesehen irgendwie zu einer erhöhten Depresions-Rate führt, zeigen selbst die Statistiken, die meist auf von Aktivisten durchgeführten Umfragen beruhen, nicht.

Und während sie auf der einen Seite Horror-Szenarien vorbringen, verschweigen sie ganz die Schattenseiten des Transgender-Wahns. Die körperliche Entwicklung der Kinder wird den Gender-Spielen irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen. Queer-pädagogische Materialen transportieren daher stets die Botschaft, dass ein Körper, der aus medizinischer Sicht vollkommen in Ordnung, doch irgendwie falsch sein kann. Riskante Operationen können nötig werden, um Körper und Seele in Einklang zu bringen. Chemische Kastration durch Pubertätsblocker, Missbrauch von Steroiden, Selbstverletzung und Verstümmelungen werden normalisiert: alles nur eine weitere Form des individuellen „Geschlechtsausdrucks”; nichts, was irgendwie inhärent bedenklich wäre, nur eine weitere, besonders kreative Art, eine „Frau” oder ein „Mann” zu sein.

Darüber, dass Jazz Jennings heute ein Leben als steriler, orgasmusunfähiger Gender-Eunuch führt, der sich aus Frust vollfrisst, gibt es kein Bilderbuch. Nicht mal die Pädagogen werden in Broschüren über die Folgen der Gender-Medizin informiert: Hohe Komplikationsrate, Anorgasmie, brüchige Knochen, Schmerzen noch nach Jahren, usw. - keine Silbe darüber. Würden die Fachkräfte damit konfrontiert werden, könnten sie ja zögerlich werden. Sie sollen aber Kinder verwirren, für die Bedenken sind andere zuständig:

Als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe können Sie befreit aufspielen, was die Akzeptanz von trans*Kindern und Jugendlichen angeht, da etwaige ethische Fragen, wann z. B. der richtige Zeitpunkt für Hormonblocker ist, sich Ihnen weniger stellen als den spezialisierten Behandlungszentren, in denen darüber entschieden wird.

Kinder als Experten ihrer „geschlechtlichen” Persönlichkeitsentwicklung?

Wie kommen ausgerechnet Pädagogen auf die Idee, Kinder wären Experten ihrer „geschlechtlichen” Persönlichkeitsentwicklung und könnten da etwas in sich entdecken? Natürlich kommen Kinder nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Mutter Natur hat ihnen „Instinkte”, Gefühle und Verhaltensdispositionen mit auf den Weg gegeben. Erwachsene tun gut daran, diese bei der Erziehung zu beachten und zu reflektieren.

Dieses „instinktive Wissen” ist über Millionen Jahre der Evolution entstanden und bezieht sich daher stets auf Dinge der natürlichen Welt, die so teilweise gar nicht mehr existiert. Wie sollten Kinder einen „instinktiven” Zugang zu der Frage entwickelt haben, dass sie auf einen Lebensweg geschickt werden müssen, der mit dem natürlichen Lauf der Dinge im Widerspruch steht und radikale, medizinische Interventionen erfordert, die erst seit wenigen Jahren zur Verfügung stehen?

Solche Annahmen sind vollkommen absurd. Kinder sind hoffnungslos überfordert, wenn man sie auffordert, sich geschlechtlich zu positionieren. In Zeiten der Gender-Dauerpropaganda benötigen sie verantwortungsvolle Pädagogen, die ihnen die Wahrheit sagen über ihre geschlechtliche Entwicklung, die bis vor wenigen Jahren keiner infrage gestellt hätte.

Soziale Transition - notfalls gegen den Willen der Eltern

Gegenüber den Eltern sollen die pädagogischen Fachkräfte als Aktivisten auftreten und für die Transgenderung des genderkreativen Nachwuchses werben, indem sie die etwa mit den üblichen Schauermärchen über andernfalls drohende Depressionen einschüchtern, sie an transaktivistische Beratungsstelle vermitteln, ihnen transfreundliche Kinderärzte vermitteln, usw.

Sind die Eltern ohnehin begeistert von der gegengeschlechtlichen Identität ihres Kindes, solle sie Warnsignale nicht nur ignorieren, sondern positiv umdeuten: So wird lobend ein Vater erwähnt, der seinem vierjährigen (!) Sohn in der Vorstellung bestärkt, er könne ein Mädchen sein, und das auch noch nutzt, um sich mit ihm auf dem CSD in Szene zu setzen und von den anderen Teilnehmern feiern zu lassen. Der Verdacht liegt nahe, dass da die emotionalen Bedürfnisse des Vaters (Aufmerksamkeit, ...) im Vordergrund stehen - und er macht das auch noch in Frauenkleidern gehüllt auf einer Veranstaltung, auf der Kinks und Fetische öffentlich ausgelebt werden.

Zeigen sich die Eltern weniger darüber erfreut, dass die Pädagogen ihren Kindern ein Leben als Gender-Eunuch als erstrebenswerte Biografie-Option vermitteln, schwören die Broschüre die Pädagogen darauf ein, notfalls aktiv gegen den Willen der Eltern zu arbeiten.

„Im Fall ablehnender Eltern” sollten „Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen und Horterzieher*innen” bereits ab der ersten Klasse sicherstellen, dass Kinder die Möglichkeit haben, „ihr geschlechtliches Erleben auszuprobieren”. Die Pädagogen sollen gegen den erklärten Wunsch der Eltern ihren Fantasie-Namen und -Pronomen nutzen.

Stimmen die Eltern einer Transition zu, ist vorgesehen, dass die Kinder Zeugnisse auf Fantasie-Namen ausgestellt bekommen, Toiletten und Umkleidekabinen gemäß ihrem „gefühlten” Geschlecht aufsuchen können, usw. Wie weit dieser Kurs bei widerspenstigen Eltern durchgezogen werden sollte, wird nicht im Detail geklärt. Aber auch so ist es skandalös genug. Eine soziale Transition ist eine schwere, psychosoziale Intervention, die eine Kaskade von weiteren Interventionen zur Folge haben kann. Hinter dem Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören, kann vieles stecken. Lehrer und Schulsozialarbeiter sind keine Psychiater oder Psychologen, die das einschätzen können. Doch trotz fehlender Qualifikation und Auftrag dazu ermuntert der Paritätische die Pädagogen zu solchen Handlungen.

In der Praxis klappt das oft nicht so wie beworben. Eine Schulsozialarbeiterin berichtete von den Schwierigkeiten, dem Wunsch einer 13-Jährigen nach sozialer Transition in der Schule nachzukommen. Die Eltern hätten es verboten, man zögere, dagegen vorzugehen, die Rechtslage sei unklar... Eine andere Pädagogin berichtete Ähnliches im Falle einer 16-Jährigen.

Auch eine Einschaltung des Jugendamtes wird ins Spiel gebracht:

In der Beratungspraxis zeigt sich, dass v. a. dann, wenn Eltern inzwischen getrennt sind, es oft zu Streitigkeiten hinsichtlich der geschlechtlichen Entfaltung des trans*Kindes kommt, etwa in Form von Vorwürfen, das eine oder andere Elternteil habe sich eben „einen Jungen” bzw. „ein Mädchen” gewünscht, „manipulierende” Auswahlen hinsichtlich Spielzeug oder Kleidung getroffen etc. Notfalls müssen zum Schutz des trans*Kindes Stellen zum Schutz des Kindeswohls wie etwa Jugendämter eingeschaltet und ein Verfahren nach § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) eingeleitet werden.

Medizinische Transition gegen den Elternwillen

Wünscht das Kind medizinische Eingriffe zur Transition, muss ebenfalls geprüft werden, ob man das Sorgerecht der Eltern übergehen sollte:

Ab einem Alter von ca. 9 bis 12 Jahren, je nach körperlicher Entwicklung und in enger Abstimmung zwischen Kinder- und Jugendpsychotherapeut*innen, spezialisierten Behandlungszentren, Kind/Jugendlichen und Eltern, ist nach eingehender Diagnostik an die Einnahme sogenannter GnRH-Analoga, d. h. Hormonblocker zu denken. Damit kann eine körperliche Entwicklung aufgehalten werden, mit der trans*Kinder sich umso weniger identifizieren können, je deutlicher ihr Körper sich in eine Richtung entwickelt, in der sie sich selbst gar nicht sehen.

Ab einem Alter von ca. 14 Jahren, je nach körperlicher Entwicklung, können unter sehr hohen Auflagen gegengeschlechtliche Hormone substituiert werden, damit sich die trans*Jugendlichen stimmiger in ihren Körpern fühlen. [...]

Während die Effekte von pubertätsverzögernden Blockern, diez. B. den Eintritt eines Stimmbruchs verzögern, nicht unumkehrbar sind, werden mit Start einer Hormontherapie (HRT) mit gegengeschlechtlichen Hormonen irreversible körperliche Veränderungen eingeleitet; genauso irreversibel sind jedoch auch körperliche Entwicklungen, die ausgelöst würden, wenn entgegen dem Wunsch des*der trans*Jugendlichen auf gegengeschlechtliche Hormone verzichtet würde, und der Körper sich daher in eine für sie falsche Richtung entwickelt.

Weigern sich Eltern, „zu einer vom Jugendlichen gewünschten und aus der Perspektive der Behandler*innen indizierte Behandlung” zuzustimmen, sei „sorgfältig zu prüfen, ob in das elterliche Privileg der Erziehung punktuell eingegriffen” werden müsse, [...]”. Der elterlichen Entscheidung sei in solchen Konstellationen nicht automatisch der Vorrang zu geben.

Wieder eine blumige Beschreibung der chemischen Kastration von Kindern. Negative Seiten wie Anorgasmie, brüchige Knochen, usw. werden nicht erwähnt, nur wie wichtig es sei, dass Kinder sich in ihrem Körper stimmig fühlen.

Als Pädagogen kann man ihnen nachsehen, dass sie nicht wissen, dass schon die Behandlung mit Pubertätsblockern medizinisch unumkehrbare Folgen hat. Aber die psychosozialen Folgen sollten sie sich ausmalen können. Schüler, die lange vor ihren Klassenkameraden oder deutlich danach in die Pubertät kommen, haben häufiger Probleme als andere.

Wenn die Peer-Gruppe mit der körperlichen und geistigen Entwicklung voranschreitet, während man selbst auf kindlicherem Niveau verharrt, entfremdet man sich immer weiter von denen. Das Gefühl, dass etwas mit einem nicht stimmt, verstärkt sich tendenziell. Es ist nicht verwunderlich, dass künstlich geblockte „Transkinder” meist auch gegengeschlechtliche Hormone haben wollen. Umkehrbar ist hier nichts. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, um noch einmal gleichzeitig mit den anderen die Pubertät durchlaufen.

Danach vergleicht die Argumentation einen über Millionen Jahre entstandenen Mechanismus (Pubertät) mit kaum untersuchten Medikamentierung-Regimes. Beide Optionen seien gleich unumkehrbar, als stünden sie auf einer Stufe! Wo argumentiert man in der Medizinethik sonst so? Behandlungen sind zu unterlassen, bis sie sich experimentell bewährt haben. Wer Pillen mit Heilsversprechen in Umlauf bringen will, ist in der Beweispflicht, nicht die Skeptiker, die den Pillen misstrauen. Primum non nocere.

Die empfohlene Behandlung ist nicht einmal im Tiermodell genau untersucht worden. Man nutzte von Anfang an Kinder als Versuchskaninchen. Hinterher hat man zaghaft angefangen, das etwa an Schafen zu untersuchen - mit nicht gerade erfreulichem Ergebnis: Es ergeben sich Einschränkungen in Emotionskontrolle und Kognition. Eine systematischere Untersuchung im Tierversuch steht weiter aus.

Doch trotz einer so schlechten Studienlage unterrichtet der Paritätische seine Fachkräfte, es sei zu prüfen, ob man nicht eine Entscheidung über den Kopf der Eltern hinweg erzwingen lassen sollte, wenn das Kind es will.

Ihre Drohungen sind alles andere als abstrakt, wie die Diskussionen zu den Vorträgen zeigten. Eine Sozialarbeiterin, die Wohnprojekte für transidente Jugendliche betreut, berichtete von einem Fall aus ihrer Berufspraxis. Dort wurde einer Mutter das Sorgerecht entzogen, weil ihr jugendliches Kind transgendern wollte, sie aber dagegen war.

Jugendliche aus Problemfamilien in Fängen aktivistischer Sozialarbeiter

Die Diskussionen verdeutlichen auch noch einen weiteren Punkt: Pädagogen und Sozialarbeiter sind häufig gerade für Minderjährigen verantwortlich, deren Eltern sich nicht um sie kümmern können oder wollen; oder für Problemjugendliche aus Migrantenmileus, deren Eltern mit der deutschen Sprache, Kultur und Justizsystem nicht vertraut sind und sich schlecht zur Wehr setzen können, wenn deutsche Institutionen unangemessen mit ihren Kindern umgehen. Solche Jugendliche in stationären Einrichtungen (Wohngruppen, ...) haben besonders häufig psychische Probleme und sind daher anfälliger für den Transgender-Hype.

Bei Kindern aus intakten Verhältnissen gibt es zwei Elternteile, Großeltern, Onkel, Tante, usw. Selbst wenn ein Elternteil für das Transgendern des Nachwuchses ist, kann mit etwas Glück noch von den anderen einer einschreiten und verhindern, dass der Jugendliche an aktivistische Psychotherapeuten vermittelt wird und vorschnelle Entscheidungen getroffen werden. Allein das Wissen um deren Existenz sorgt bei Psychologen und Ärzten dafür, etwas vorsichtiger vorzugehen. Nicht, dass jemand einen Anwalt einschaltet oder die Presse informiert...

Diese Schutzmechanismen fallen bei Jugendlichen aus Problemfamilien weg. Sie sind ganz den Betreuern ausgeliefert. Natürlich gibt es viele Sozialarbeiter, die skeptischer sind. Aber die sind weniger mit Herz bei der Sache, als sie es bei den eigenen Verwandten wären. Sie haben auch ihren Joballtag im Blick, der darunter leiden könnte, wenn sie gegen Kollegen vorgehen. Auf ihre Karriere schauen ebenfalls viele: Wenn Dachverbände wie der Paritätische das vorantreiben und selbst deren Präsident höchstpersönlich seine Unterstützung zur Verstümmelungspädagogik verkündet, ist das ein deutliches Signal dafür, wegzuschauen.

Bei einer der Online-Veranstaltungen wurde explizit nachgefragt, wie weit man ein 14-jähriges Kind in einer stationären Einrichtung transgendern können, ohne zu riskieren, nicht vielleicht doch Ärger mit den Eltern zu bekommen. Deutschlandweit gibt es bereits mehrere Wohnprojekte für transidente Jugendliche, darunter auch solche , die im Paritätischen organisiert sind. Angesichts der Vielzahl aktivistischer Sozialarbeiter ist leider vom Schlimmsten auszugehen.

Die haben selbst bei denen, die das Transgendern erst spät für sich entdecken, wenig Bedenken. Man warnt extra davor, dies nur als Ausdruck der üblichen Pubertätskrisen anzusehen:

Äußern trans*Jugendliche „erst” in der Pubertät ihre Gedanken zu ihrem Geschlecht, haben sie je nach Vorbedingungen schon von Trans*-Lebensrealitäten gehört -- weil die (wenngleich sehr selten) in Schul- oder Jugendbüchern thematisiert werden, weil sie im Internet recherchieren, Blogs, YouTube-Kanäle oder Selbsthilfe-Foren finden. Das eigene Trans*-Erleben „erst” in diesem Alter zu thematisieren, wird leider nicht selten mit Unterstellungen und Vorbehalten erwidert, die*der Jugendliche „surfe” auf einem angeblichen „Trend”. Dies macht es trans*Jugendlichen noch schwerer, sich in einem System, das ihnen weitgehend jede geschlechtliche Selbstbestimmung verwehrt, ergebnisoffen ausprobieren zu können.

Selbst das Affirmieren inkohärenter Fantasie-Gender wie „nicht binär” finden sie in dieser Altersgruppe ganz normal und unterstützenswert.

Der Fall der getöteten „Malte C.”, der groß durch die Presse ging, illustriert gut, was gerade mit voller Unterstützung durch Sozialarbeiter geschieht. „Malte C.” war zwar schon eine erwachsene Frau, aber sie war geistig behindert. Die Zeit umschreibt es so: „Er habe eine Behinderung gehabt, das Lernen und soziale Interaktionen seien ihm schwer gefallen.” Sie wuchs in einer Pflegefamilie auf, ging auf eine Schule für geistig Behinderte und lebte danach lange in betreuten Einrichtungen. Ihr waren Betreuer zugeordnet, die nach ihr schauen sollten.

Leider machte sie Bekanntschaft mit „Felix” Schäper, einer Frau, die erst spät im Leben transgenderte und heute für den Verein „T-I-MS ” aktiv ist. Dort „berät” sie Transidente, von Kindern bis zu alten Menschen. Da „Malte C.” „gehandicapt” war, Schwierigkeiten hatte, sich zu artikulieren, hatte Schäper ihr den Wunsch, zu transgendern, quasi von den Lippen abgelesen und entsprechend unterstützt. Schäper bestärkte „Malte C.” auch darin, Suizid-Drohungen als Waffe einzusetzen, wenn sie mit einer Situation mal wieder überfordert war.

Eine gutmütige, geistig eingeschränkte, leicht-manipulierbare junge Frau wurden von einer Transaktivistin gegroomt, man hat ihr Steroide gegeben und es wurden ihr die Brüste abgenommen. Niemand hat das verhindert! Erfahren hat die Öffentlichkeit von dem Skandal nur, weil „Malte C.” brutal getötet wurde.

Dass man selbst einen geistig behinderte Menschen transgendert, ist kein Einzelfall. Nach dem Vortrag von Frau Hümpfner erkundigte sich einer der Teilnehmer bei ihr, was es denn zu beachten gäbe, wenn eine geistig behinderte Person transitioniert wird. Keiner der anderen Anwesenden hat kritisch nachgefragt oder sich empört, so etwas gilt in diesen Kreisen anscheinend als normal. Man darf gespannt sein, was das „Selbstbestimmungsgesetz” für geistig Behinderte, schwer psychisch Kranke wie Schizophrene und ähnliche Menschen vorgesehen hat.

„Transkinder” als finanzielle und emotionale Ressource für transidente Aktivisten

Menschen wie „Felix” Schäper sind nach Vorstellungen des Paritätischen aktiv in die pädagogische Praxis zu integrieren. Der Verein wirbt dafür, transidente Aktivisten allgemeine Fortbildungen durchführen zu lassen oder sie zu Fachberatungen in die Einrichtungen zu holen. Auch empfehlen sie, angebliche „Transkinder” und deren Eltern an solche Vereine zu vermitteln.

Da in qualifizierten Trans*-Beratungsstellen die fachliche Expertise inklusive peer-to-peer-Kompetenz (d. h. Berater*innen bringen zusätzlich auch lebensweltliches Wissen als trans*Mensch mit) vorhanden ist, mit der sowohl Fachkräfte (nicht nur) aus der Kinder- und Jugendhilfe, als auch die betreffenden Kinder und Jugendlichen selbst und ihre Angehörigen beraten und unterstützt werden, ist eine Anbindung an solche Stellen hilfreich und nützlich.

Derartige Beratungsstellen, die häufig Mitglied im Paritätischen sind, stellen Postenbeschaffungs-Programme für Transaktivisten dar. Oft erhalten sie öffentliche Gelder. Je mehr transidente Minderjährige an sie vermittelt werden, desto leichter fällt es ihnen, für ihre weitere Förderung durch den Staat zu werben. In der Politik ist man leider naiv. Anstatt dass die Alarmglocken angehen, kommt es bei den Entscheidungsträgern besonders gut an, sobald erwähnt wird, dass damit auch der Jugend „geholfen” wird.

Die überwiegende Mehrzahl solcher Berater verfügt über keine ernst zu nehmende psychologische oder psychiatrische Ausbildung. „Felix” Schäper hat anscheinend nur eine Elektriker-Lehre vorzuweisen. Auch haben sie keinen Kontakt zu nicht-transidenten Kindern, die unter anderen psychischen Erkrankungen leiden, was ihnen helfen würde, „Transkinder” ganzheitlicher einschätzen zu können.

Meist fehlt ihnen die emotionale Distanz zum Thema, um entsprechend professionell bleiben zu können. Gerne projizieren sie ihre eigenen Psychopathologien in solche Kinder. Einer gegengeschlechtlichen Identifikation liegt jedoch keine einheitliche Psychopathologie zugrunde, sie ist ein Symptom verschiedener psychischer Abweichungen. „Lebensweltliches Wissen” bezüglich der Situation des Kindes hätten sie dann, wenn die gleiche Psychopathologie wie beim Kind vorhanden wäre, was in den meisten Fällen bezweifelt werden muss. Da Transidente oft in tiefer Verleugnung der eigenen Probleme leben, sind sie die denkbar schlechtesten Berater für verwirrte Kinder.

Unabhängig von den oft sehr zweifelhaften Mitarbeitern solcher Beratungsstellen stellt sich die Frage, warum gender-dysphorische Kinder ausgerechnet transidente Menschen als Vorbild vorgesetzt bekommen sollen, die ein wahnhaftes Selbstbild haben und ihrem Körper destruktiv schaden.

Körperbehinderte Kinder bekommen auch nicht erwachsene Behinderte als Vorbild präsentiert, die sich zurückziehen und ihr Elend im Alkohol ertränken, obwohl es davon genug gibt. Beispielhaft beleuchtet wird stattdessen das Leben derer, die trotz ihrer Einschränkungen das Beste aus ihrem Leben gemacht haben.

Analog wäre es angebracht, dysphorische Kinder gerade an solche Berater zu vermitteln, die ihre anfängliche Dysphorie überwunden haben - also etwa feminine Männer und maskulinen Frauen, die voll im Leben stehen, keine wahnhaften Selbstbilder haben und im positiven Einklang mit ihren Körpern leben.

Obwohl die überwiegende Mehrheit dysphorischer Kinder sich im Laufe der Zeit mit der Realität versöhnt, ist weder in der queeren Bücherwelt noch in der pädagogischen Praxis vorgesehen, gerade solche Biografien positiv hervorzuheben. Sie eignen sich nicht zur Validierung der Lebensentwürfe transidenter Erwachsener. Das Wohl des Kindes steht auch hier wieder nicht im Vordergrund, auch wenn sie stets das Gegenteil behaupten.

Suizid-Drohungen als ultimative Waffe

Um ihre unterstützende Haltung zu medizinischen Experimenten an Kindern zu rechtfertigen, verzichten auch die Aktivisten des Paritätischen nicht auf die ultimative Waffe: die Drohung mit dem Suizid der Minderjährigen. Der Vorsitzende greift es gleich im Vorwort auf. Frau Hümpfner machte in ihrem Vortrag zu „Transjugendlichen” am unverschämtesten davon Gebrauch, sie verband das gleich mit konkreten Forderungen: Wenn Eltern nicht Fantasie-Namen und -Pronomen ihrer Kinder benutzen würde, stiege das Suizd-Risiko. Das Gleiche sei der Fall, wenn sie ihnen Hormone verweigern, usw.

Entgegen der verbreiteten Darstellung ist die Suizid-Rate bei transidenten Minderjährigen nicht sonderlich erhöht - die Zahlen bewegen sich ganz im Rahmen dessen, wie es von Menschen mit psychischen Problemen zu erwarten ist. Viele psychische Erkrankungen gehen mit einer etwas erhöhten Suizid-Rate einher: Schizophrenie, Depressionen, manche Persönlichkeitsstörungen, Autismus, usw. Viele Transidente sind nicht nur transident, sondern leiden gleichzeitig an weiteren psychischen Erkrankungen. Selbst wenn es zu einem Suizid kommt, ist schwer zu evaluieren, inwieweit der Suizid etwas mit der Transidentität zu tun hatte oder eher auf die komorbiden psychischen Störungen zurückzuführen ist.

Auch muss natürlich die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die Transidentität nur ein Symptom eben jener anderen psychischen Erkrankungen ist. Validiert man vorschnell die Transidentität und konzentriert sich auf die Gender-Behandlung (Hormone, ...), bleiben die eigentlichen Baustellen unbearbeitet liegen. Die Betroffenen lernen nicht, effektiv mit ihren Problemen umzugehen. Die Suizid-Gefahr bleibt hoch, sobald sie erneut in eine als Krise wahrgenommene Situation geraten.

Das Drohen mit Suizid ist übrigens bei Borderlinern und andere Menschen auf dem Cluster-B-Spektrum häufiger zu beobachten als in der Allgemeinbevölkerung. Der Transaktivismus hat hier unverkennbar Teile der Psychopathologie einiger seiner führenden Aktivisten in seine politische Rhetorik mit aufgenommen. Der Paritätische übernimmt das unreflektiert und es gibt allen Grund anzunehmen, dass er damit selbst dazu beiträgt, dass sich die Menschen, die sie angeblich schützen wollen, verstärkt selbst töten.

Die Sozialforschung hat gezeigt , wie unvorsichtige Diskussionen über das Thema die Suizidalität erhöhen können. Nicht umsonst spricht man vom Werther-Effekt. In Deutschland wurde zuletzt ausführlich darüber diskutiert, als der Nationaltorwart Robert Enke sich das Leben nahm und die Berichterstattung Nachahmungs-Suizide auslöste . Die Vermutung liegt also nicht fern, dass die ständigen, übertriebenen Behauptungen über „Transition oder Suizid” und die gebetsmühlenartige Verknüpfung vom Transgender-Thema mit Suiziden, die Suizidalität eher erhöht als verringert.

Ausblick

Die fatalsten Folgen hat der Transgender-Wahn im pädagogischen Kontext für eine winzige Minderheit von Kindern, die anfällig für Gender-Verwirrungen sind. Doch auch die anderen Kinder leiden darunter, wenn man ihnen Dinge erzählt, die sie als offensichtlich falsch und wahnhaft erkennen, und sie dann auch noch als moralisch aussätzig („transphob”) markiert, wenn sie es wagen, die Realität anzusprechen. Selbst übergriffiges Verhalten wie das Verletzen der Intimsphären von Mädchen wird durch den Paritätischen gefördert, indem er sich etwa für freie Wahl der Umkleidekabinen ausspricht. Da sich Diskussion solcher Punkte nur selten auf konkrete Aussagen der Broschüren und Vorträge beziehen würde, werde ich darauf in einem eigenen Beitrag eingehen5.

So Katrin Frank in ihrer Einführung zu einer der später erwähnten Online-Vorträge. ↩︎

- ↩︎

Ich weiß, dass das sehr verrückt klingt. Aber man werfe mal einen Blick in Kerstin Oldemeiers Dissertation . Dort bastelt sie aus Interviews mit transidenten Jugendlichen, die mehr oder weniger stark ausgeprägtes psychopathologisches Verhalten zeigen, depathologisierende Erzählungen, die von Gender-Rebellen handeln. Oldemeier ist heute Mitarbeiterin von Markus Ganserer. Die Politiker, die über die Investition von Millionenbeträgen in queere Bildung entscheiden, haben ein sehr seltsames Weltbild. ↩︎

Sofern die kurzen Zitate im Folgenden nicht in den Broschüren abgedruckt sind, stammen sie aus Stephanie Nordts Online-Vorträgen. ↩︎

Vielleicht. :-) ↩︎